「妊娠中だけどワインを楽しみたい」「健康を気にしてアルコールを控えたい」そんな悩みを持つ方にとって、ノンアルコールワインは心強い選択肢です。

近年は製法も進化し、味わいも本格的。飲めない人も“飲む楽しさ”を味わえるようになっています。

この記事では、ノンアルワインの基本から選び方、市販のおすすめ商品、アレンジやペアリング方法までを初心者向けにやさしく解説。

あなたのライフスタイルに寄り添う、ぴったりの1本を見つけるヒントが満載です。

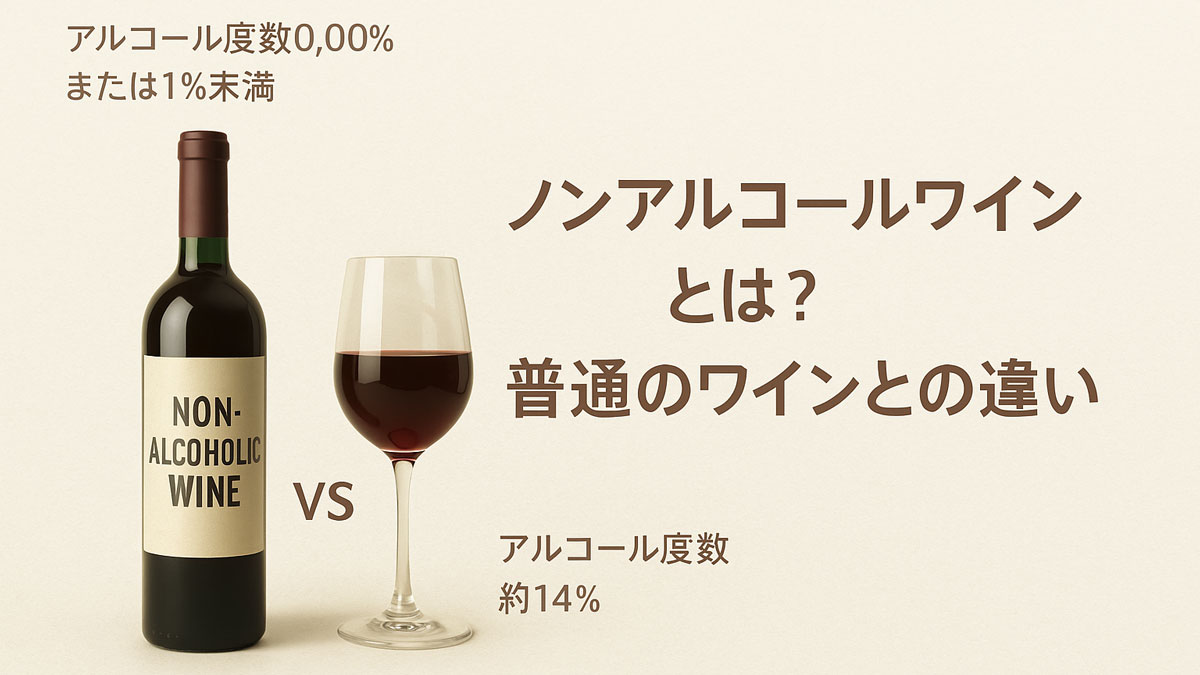

ノンアルコールワインとは?普通のワインとの違い

「ノンアルコールワイン」と聞くと、“ただのジュースでしょ?”と思う方もいるかもしれません。しかし、最近では本物のワインに限りなく近い香りと味わいを持つ商品が続々と登場しています。飲めない人も一緒に楽しめるという利点から、注目が集まっているのです。

アルコールゼロと微量ありの違い

まず理解しておきたいのは、「ノンアルコールワイン」と一口に言っても、実は2つのタイプがあるということです。

| タイプ | アルコール度数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 完全ノンアルコール | 0.00% | 妊娠中や運転前でも安心して飲める |

| 低アルコール(脱アルコール製) | 0.5%未満 | より本格的な風味。ごく微量のアルコールが含まれる |

「0.00%」と「0.5%未満」では、安全面での配慮に差が出るため、購入前にラベルの確認が大切です。特に妊婦さんや小さなお子さんがいる家庭では、完全ノンアルコールタイプを選ぶのがおすすめです。

技術革新で「まるで本物」の味に進化中

かつてのノンアルコールワインは「ぶどうジュースに近い」と言われがちでしたが、近年は技術の進歩が目覚ましく、アルコールを除去しながらワイン本来の香りや味を残す製法が主流になっています。

たとえば「スピニング・コーン法」や「真空蒸留法」といった脱アルコール技術を活用することで、繊細な果実香や酸味、タンニンの余韻など、ワインらしさを損なわずに製造することが可能になりました。

これにより、「味が薄い」「単調」といった従来のイメージが覆されつつあります。本格的なボルドーやシャルドネの風味を楽しめるノンアル商品も登場しており、ワイン好きの方でも満足できるクオリティになっています。

また、最近ではオーガニック認証やサステナブル農法によるブドウを使用した製品もあり、健康意識が高い方や環境に配慮したライフスタイルを目指す人にもフィットする選択肢となっています。

このように、ノンアルコールワインは単なる「代替品」ではなく、あらゆるライフスタイルや健康状態に合わせて選べる“もう一つのワイン文化”として進化を遂げています。

ノンアルコールワインが選ばれる理由

ノンアルコールワインは、かつて「飲めない人の代用品」として扱われてきましたが、今ではその価値が大きく見直されています。年齢や体調、生活スタイルを問わず多くの人が楽しめるという利点から、日常に取り入れる人が増えています。ここでは、その具体的な理由を3つの視点からご紹介します。

妊娠中・授乳中でも安心して飲める

妊娠中や授乳期は、アルコール摂取が母体や赤ちゃんに与える影響を考慮し、多くの方が飲酒を控えます。しかし、「雰囲気だけでも楽しみたい」という声も少なくありません。そんなニーズに応えてくれるのが、ノンアルコールワインです。

完全にアルコールを含まない「0.00%」の製品を選べば、安心して乾杯の時間を楽しむことができます。家族や友人との集まり、記念日など、妊娠中でも心おきなく参加できるのは大きな魅力です。また、見た目や香りが本格的なものも多いため、気分転換やストレス軽減にも役立つとされています。

健康志向・ダイエット中の人にも最適

現代は「健康的に飲みたい」という意識が高まっており、ノンアルコール飲料市場の拡大にもつながっています。ノンアルコールワインは、通常のワインに比べてカロリーや糖質が控えめなものが多く、ダイエット中でも罪悪感なく楽しめるという声が多数。

また、抗酸化作用が期待されるポリフェノールなど、ワインに含まれる健康成分がそのまま摂れる商品もあります。アルコールがないことで肝臓への負担も軽減されるため、「体を気遣いながらワインの味を楽しむ」という選択が可能です。

| 比較項目 | 通常の赤ワイン | ノンアルコール赤ワイン |

|---|---|---|

| カロリー(100mlあたり) | 約70kcal | 約25kcal |

| 糖質 | 2~4g | 1~2g |

| アルコール度数 | 約12~14% | 0.0~0.5% |

運転時や仕事の合間にも楽しめる

運転を控えている時や、仕事の合間、昼食時など、「飲みたいけど飲めない」というシーンでもノンアルコールワインは重宝されます。特に会食や商談の席など、少し格式を持たせたい場面では、お茶やジュースよりも雰囲気が出るため、スマートな選択として支持されています。

ノンアルコールであれば、飲んだ後の集中力低下や眠気の心配もなく、そのまま活動を続けられる点が大きなメリット。忙しい現代人のライフスタイルにフィットした飲み物として、今後さらに需要が高まることが予想されます。

このように、ノンアルコールワインは、「飲める・飲めない」だけではなく、「どう飲みたいか」に応える柔軟な選択肢として、さまざまな場面で活用されています。健康・家族・仕事…それぞれの生活にやさしく寄り添ってくれる存在として、ますます注目される存在になりそうです。

ノンアルコールワインの選び方|失敗しない3つのチェックポイント

ノンアルコールワインを試してみたいと思っても、種類が多くてどれを選べばよいか迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。せっかくなら、美味しくて満足感のある1本を選びたいものですよね。ここでは、失敗しないための選び方のコツを3つの視点から紹介します。

製造方法で選ぶ(脱アルコール製法など)

まず注目したいのが「製造方法」です。ノンアルコールワインには、大きく分けて次の2つのタイプがあります。

- 最初から発酵させないタイプ(ブドウジュース寄り)

- 一度ワインとして造った後にアルコールを除去したタイプ(本格派)

特に後者は「脱アルコール製法」と呼ばれ、ワインらしいコクや香りをしっかり残した仕上がりになります。真空蒸留やスピニング・コーン法などが代表的で、アルコール除去後も風味を極力キープできるのが特徴です。

「ジュースっぽくない、本格的な味を楽しみたい」方は、脱アルコール製の表記がある商品を選ぶのがおすすめです。ラベルに記載されている製法にもぜひ注目してみましょう。

甘口・辛口など好みの味で選ぶ

ワインと同じように、ノンアルコールワインにも「甘口」「中口」「辛口」といった味の傾向があります。自分の好みに合った味を選ぶことが、満足感のある1本につながります。

例えば、ワイン初心者や甘い飲み口が好きな方には、果実味豊かで飲みやすい甘口のスパークリングタイプが人気です。一方、食中酒としても使いたい場合は、酸味や渋みがしっかり感じられる辛口タイプを選ぶと料理とも相性がよくなります。

また、同じ「辛口」でも白と赤では味の輪郭が異なるため、初めての方は少量サイズやセット商品で飲み比べしてみるのも良い方法です。味の傾向をラベルやレビューでチェックすることが失敗を防ぐポイントです。

料理との相性で選ぶ(ペアリングのコツ)

ノンアルコールワインは、そのまま飲むだけでなく、食事とのペアリングでも活躍します。「今日は何を食べるか」に合わせて選ぶことで、より美味しさが引き立ちます。

| 料理 | 相性の良いノンアルコールワイン |

|---|---|

| 白身魚のカルパッチョ | 辛口のノンアル白ワイン(シャルドネ系) |

| ローストビーフやステーキ | コクのあるノンアル赤ワイン(カベルネ系) |

| クリーム系パスタ | 中口のノンアル白ワイン |

| チーズ・ナッツ | スパークリングタイプ |

ワインと料理の相性を楽しむことは、ノンアルでも十分に可能です。最近ではペアリングを前提に設計された商品もあり、おうちレストラン気分を演出したいときにもぴったりです。

どんな製法で作られたか、味の傾向はどうか、どの料理に合わせたいか――。この3つの視点を押さえておけば、ノンアルコールワイン選びで失敗することはぐっと少なくなります。あなたの生活スタイルに合った1本を、ぜひ見つけてみてください。

市販で買えるおすすめノンアルコールワイン5選【2025年版】

ノンアルコールワインの種類が増える中で、「どれを選べばいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか?ここでは、味わいの本格さや飲みやすさ、シーンに合わせた使い方まで考慮して選んだ、市販で手に入るおすすめノンアルワインを5本ご紹介します。

本格派に人気「ヴィンテンス メルロー」

ノンアルとは思えない本格的な味わいで、ワイン好きから高評価を集めているのが「ヴィンテンス メルロー」です。ベルギー発のブランドで、脱アルコール製法によって赤ワイン特有のコク・渋み・果実感をしっかりと残しています。

食事とのペアリングを楽しみたい方や、アルコールを控えながらも赤ワインの風味を楽しみたい方には特におすすめ。冷やしすぎず、やや常温寄りで飲むと香りがより引き立ちます。

妊婦さんから支持「ピエール・ゼロ ブラン」

妊娠中や授乳中でも安心して飲める0.00%の完全ノンアルコールワインとして、圧倒的な支持を受けているのが「ピエール・ゼロ ブラン」。フランス産のブドウを使用し、爽やかな酸味とほのかな甘みが特徴です。

ラベルも上品で高級感があり、ノンアルコールとは思えない仕上がり。マタニティ期のご褒美タイムや、ノンアル派の来客用にもぴったりの1本です。

スパークリング派に「シャメイ スパークリング」

華やかな泡とフルーティーな香りが魅力の「シャメイ スパークリング」は、パーティーシーンや乾杯ドリンクとして大活躍。リンゴや白ぶどうの優しい甘さがあり、炭酸が好きな方やワイン初心者にも飲みやすい1本です。

グラスに注いだ時の見た目も美しく、ノンアルながらしっかりと“特別感”を演出してくれるのがポイント。気軽に楽しめるスパークリングを探している方にぴったりです。

手軽に買える国産ブランドも注目

最近では、日本のメーカーからも高品質なノンアルワインが登場しています。たとえばメルシャンの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン(ノンアル)」シリーズは、スーパーやコンビニでも購入でき、日常使いにぴったり。

日本人の味覚に合った穏やかな味わいで、気軽にノンアル生活を始めたい方におすすめです。価格帯も手頃で、毎日のリラックスタイムにも◎。

ギフトにも◎ おしゃれなラベルワイン

ノンアルコールでも「贈り物にしたい」と思わせる、おしゃれなパッケージの製品も増えています。たとえば、イタリア発の「フレシネ・アイス ノンアル」などは、見た目も華やかでセンスのいい贈り物として人気です。

ラッピング対応の商品や、セットになっているものも豊富なので、ワイン好きな方への気遣いギフトや、ノンアルで乾杯したい記念日に最適です。

以上、2025年におすすめしたいノンアルコールワインを5本ご紹介しました。それぞれの特徴を踏まえながら、ライフスタイルや好みに合った1本を選んで、ノンアルでも充実したワインタイムを楽しんでみてください。

ノンアルワインをもっと楽しむ!おすすめの飲み方とアレンジ

ノンアルコールワインは、そのまま飲むだけでなく、ちょっとした工夫でさらに美味しく、楽しく味わうことができます。グラスや温度、アレンジや料理との相性などを意識するだけで、ノンアルでも豊かなワイン体験が可能です。ここでは、誰でも簡単にできるおすすめの楽しみ方を3つご紹介します。

冷やし方やグラスの選び方

ノンアルコールワインを美味しく飲むために、まず押さえたいのが「温度」と「グラス選び」です。適切な温度で提供することで、香りや味のバランスが引き立ち、より本格的な風味が楽しめます。

- 白・スパークリング系:冷蔵庫で2〜3時間冷やし、6〜10℃で提供

- 赤ワイン系:やや高めの12〜15℃が香りを最も引き出す温度

グラスも重要な要素です。香りを閉じ込めるチューリップ型のグラスは赤にも白にも万能。スパークリングには細長いフルートグラスを使うと、泡の立ち方や見た目も楽しめます。お気に入りのグラスを使うだけでも、特別感がアップしますよ。

フルーツを入れてサングリア風に

ノンアルコールワインは、アレンジを加えて「サングリア風」に楽しむのもおすすめです。果物を漬け込むだけで、フレッシュで華やかな味わいに早変わり。見た目もカラフルで、パーティーやおもてなしにもぴったりです。

おすすめのアレンジ例:

- 白ワインベース:りんご、オレンジ、キウイ、ミント

- 赤ワインベース:バナナ、ベリー類、オレンジ、シナモン

炭酸水を加えて爽やかさをアップさせたり、ハーブやスパイスを少し加えて香りに変化を出すのも◎。冷蔵庫で1〜2時間寝かせると味がなじんでさらに美味しくなります。

ノンアル料理と合わせたホームペアリング例

せっかくなら、料理とのペアリングも楽しんでみましょう。ノンアルでも、料理との相乗効果で味わいがぐっと深まるのがワインの魅力です。自宅で気軽に試せる組み合わせをご紹介します。

| ノンアルワインの種類 | おすすめ料理 |

|---|---|

| 白ワイン(辛口) | 魚介のカルパッチョ、塩麹のグリルチキン |

| 赤ワイン(中口〜辛口) | ハンバーグ、和風ソースのステーキ |

| スパークリング(甘口) | フルーツサラダ、チーズクラッカー |

また、味噌や醤油を使った和食とも意外と好相性。「今日は和風だからノンアル白にしよう」など、気軽に選べるのもノンアルならではの楽しみです。

このように、ノンアルコールワインは飲み方次第で楽しみ方が大きく広がります。ちょっとした工夫で、日常の一杯がもっと豊かな時間になります。気分や料理に合わせて、自分だけの“ノンアルワインスタイル”を見つけてみてください。

【まとめ】ノンアルワインは“飲めない”人のための新たな楽しみ方

ノンアルコールワインは、これまで「飲めない人の代用品」として扱われがちでした。しかし現在では、健康やライフスタイル、個人の価値観に合わせて自由に選ばれる“もう一つの選択肢”として、確かな地位を築きつつあります。最後に、その魅力を改めてまとめてみましょう。

多様なライフスタイルに寄り添うワイン文化へ

お酒を控える理由は人それぞれです。妊娠中や授乳中、健康面の配慮、宗教的な背景、または単純にアルコールが体質に合わないなど、さまざまな事情があります。そんな中で、ノンアルコールワインは“制限を感じさせない自由なお酒の楽しみ方”を可能にしてくれます。

乾杯のシーンでも、ランチタイムでも、家族と過ごす夜でも。「飲めないから参加できない」ではなく、「飲めなくても一緒に楽しめる」。それが、ノンアルワインの本当の価値です。

さらに、最近ではおしゃれなボトルデザインや高品質な味わいの製品が増え、ギフトや特別な日の乾杯にも選ばれるようになってきました。まさに“文化”としてのワインが、より開かれた存在へと進化し始めていると言えるでしょう。

選び方を知れば、誰でも美味しく楽しめる!

「ノンアル=つまらない、美味しくない」というイメージは、もう過去の話です。脱アルコール製法やフードペアリング、アレンジの工夫によって、驚くほど本格的な味わいや満足感が得られるようになっています。

記事内で紹介したように、製法・味の傾向・食事との相性を少し意識するだけで、自分にぴったりの1本を見つけやすくなります。初心者の方は、まずはスパークリングや白の中口あたりから試してみると、親しみやすいでしょう。

また、自宅でのリラックスタイムに取り入れたり、サングリア風にアレンジしたりと、楽しみ方は無限大です。カラダを気遣いながらも、ワインの楽しさや華やかさを感じたい方には、まさに理想的な選択肢と言えるでしょう。

今後さらに広がっていくであろうノンアルコールワインの世界。自分のペースで、自分らしく、ワインを楽しむ時代が到来しています。ぜひあなたの暮らしにも、ノンアルの一杯を取り入れてみてはいかがでしょうか。